每个“杨过”都能“杨康”是他们最大的愿望

随着冬季呼吸疾病高峰的到来

以及新冠病毒感染人数的增加

全市各家医疗机构都迎来了就诊高峰

一边是人民群众巨大的医疗需求

一边是医护人员的高负荷工作

带病上岗、放弃休假、“连轴转”……

在这样的艰难时刻

每一份坚守、每一点付出

都格外让人动容

ICU的住院总医师

管了医院一栋楼

►廖健(右)从ICU的住院总医师升格成了“楼长”

“你们科里那几个病情比较重的今天怎么样?情况有没有反复?”元旦后上班第一天上午,廖健一直在肝胆外科、胃肠外科等几个外科科室来回穿梭,每到一处,照例先在医生办公室询问,然后到收治呼吸系统疾病患者的病房挨个巡视。

作为市人民医院ICU的“住院总”,去年12月下旬以来,这已经成了他每天必须的“功课”。

“住院总”是住院总医师的简称,大型医院每个科室都会设置这样一个岗位。通常情况下,一个科室的“住院总”只有1个,但去年12月以来患者激增,尤其是医院各个科室都开始收治呼吸类疾病患者,科里便安排年轻医生杜明洋、廖健一起承担“住院总”的工作。

虽然只是ICU的“住院总”,但这段时间,廖健和杜明洋的“势力范围”却扩大了许多,整个外科大楼不管哪个科,只要是呼吸类疾病的患者,症状严重点的每天都要密切关注,情况好点的也要盯着。“我们俩商量了一下,每个人每天24小时拉通,轮着来。”由于一直是在快走带小跑,廖健一边说话一边不停喘气。“我们都刚30岁出头、两口子都在医院、孩子都才几岁。特殊时期,娃娃就都只有交给老人帮忙看着了。”

在肝胆外科,廖健发现一名前几天收治的婆婆呼吸困难,便向主管医生提出上无创呼吸机,可这段时间呼吸机紧缺,他只能给科里打电话“求援”;处理完这头,廖健又连忙往胃肠外科赶,瘦削的身体跑起来左右摇晃,直到中午才回到ICU,门都还没进,电话又来了……

比病人激增更麻烦的,是科室人员接连“转阳”。“还好,我和杜明洋是先后‘阳’的,他先连续上48小时班,我再连上48小时。我们都还年轻,发一天烧、再缓上一天,也就熬过来了。”廖健说,去年12月以来,整个ICU、甚至整个医院,都处于高度紧张忙碌的状态,“没有谁抱怨,因为根本没有时间。我们主任王茂娟的妈妈在老家感染了,她也回不去。前两天阿姨走了,她回去安葬了老人就又急匆匆赶回来了……”

照顾着别人的家人,却顾不上自己的家人,这就是他们目前的状态。马上就是新年了,廖健说他和同事们的心愿都一样,就是这一轮感染高峰早点结束,老百姓能恢复正常生活,“我们?我们没什么愿望,能正常上下班、回家能睡个好觉就行。”

行走的“呼吸机”

走路都要带小跑

►病人再多,贺霞也一丝不苟地在病房查房

“您好,呼吸科,危重患者,请求会诊!”

“您好,呼吸科,慢阻肺高龄患者,请求会诊!”

……

“这段时间,我们科医生电话里出现频率最高的词就是‘会诊’。其他科室的同事开玩笑都说,我们就是移动的‘呼吸机’……”贺霞的嗓音干涩而沙哑,作为市第二人民医院呼吸与危重症医学科主任,她的脸上写满了疲惫。

2022年末以来,冬季呼吸疾病高峰与新冠疫情防控措施调整叠加,呼吸系统疾病患者激增,德阳也和全国各地一样,医疗资源受到前所未有的冲击。“先是急诊、发热、呼吸科满了,到现在,基本上每个科室都收治有呼吸系统疾病患者。”一边要诊疗本科室收治的患者,一边还要承担整个医院各科室呼吸疾病、危重病人的会诊,贺霞和同事们每天都处于“上紧发条”的状态,仅2022年12月19日至20日下午,全院各科室申请会诊的患者就有89人,“除了会诊,还要对全院医务人员进行培训,比如最新的治疗要求,比如呼吸机的使用,走路都要带小跑。别说休息了,经常连喝水、上厕所的时间都没有。”

作为收治呼吸系统疾病的核心科室,他们科室也是医院最早一批被新冠病毒感染的,最高峰的时候,所有医护人员全都“阳”了。“人手紧张,没法休息,发烧烧得实在扛不住了才回家躺个一两天,稍微好一点就要回来接着上班。”面对巨大的压力和濒临极限的身体、精力支出,贺霞和同事们却都保持着相对乐观的心态:“目前正是吃劲的时候,我们必须坚守岗位。坚持就是胜利,相信一定会等来病毒退去、春暖花开的那天。”

医生进了抢救室

这次他是病人

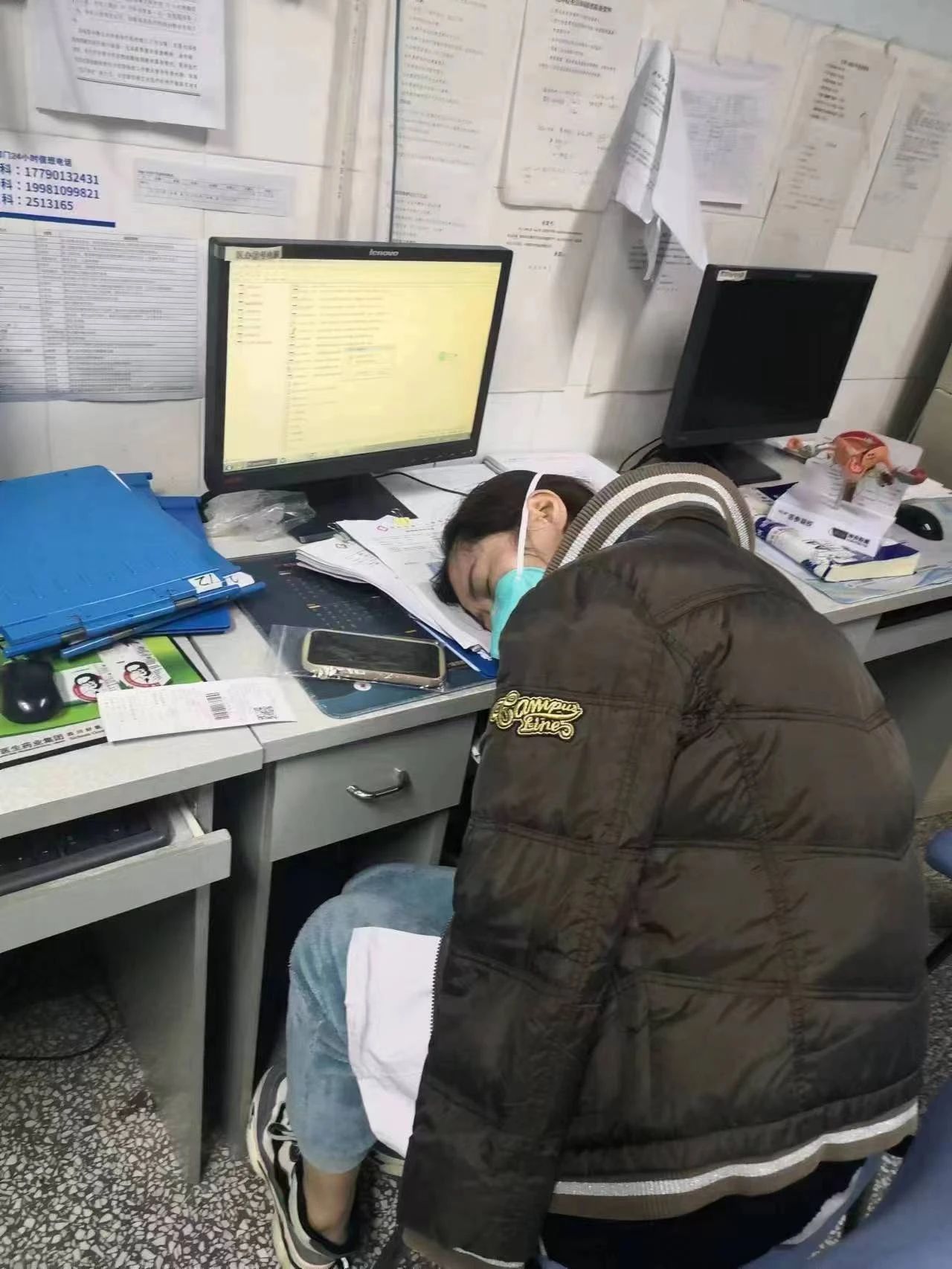

►无数次抢救他人的彭冬明,自己也因体力不支被抬进了抢救室

2022年12月22日上午9时许,旌阳区第二人民医院,身穿白大褂的彭冬明进了急诊抢救室。与往常不同,他这次不是来抢救病人的,因为这次需要抢救的不是别人,正是被同事们七手八脚抬进来的他。

进入冬季以来,作为医院内科的一名临床医生,彭冬明和同事们的门诊接诊人数超过了日常的3倍以上。“12月18日那天就开始感觉有些不对劲了,发热、咳嗽,”作为一名医生,他很清楚自己极可能是已经被感染了,“可是病人每天那么多,我们医生就几个人,休息是不可能的。”自觉还能挺住的彭冬明,在做好自身防护后,仍然坚持留在岗位上。

12月21日,彭冬明在急诊24小时值班,从上午上班直到中午12点,他的诊室里仍然有患者陆续进来,“处理完了才去食堂打了点饭菜,但已经没胃口了,几乎没怎么吃。”下午也是一样的忙碌,因为有病人需要抢救,他和同事一直忙到次日凌晨两点过,忙完了就和衣躺在值班室床上休息,不断有患者赶来,彭冬明不断爬起来接诊,就这样一直忙到次日清晨。还没来得及交班,他又接到出诊通知,跟着急诊科的同事就上了救护车。直到上午9点过,刚刚回到急诊科的彭冬明眼前一黑、双腿一软,直接倒在了地上。

同事们连忙把他抬进了抢救室,所幸只是疲劳过度加上没有好好吃饭导致的身体虚弱,没什么大问题。第二天一早,彭冬明就又跟往常一样,准时出现在了诊室里。

“我是医生,尤其现在这个时候,更得坚守在自己的岗位上。”彭冬明说,这句话是父亲用生命教给自己的道理。他的父亲是旌阳区孝泉镇高桥村第二卫生站的一名村医,2020年新冠疫情暴发后,老人就一直忙个不停,除了日常接诊,还要参加防控宣传、管理,“他身体不好,但一直撑着,没有叫过苦、喊过累。”直到2022年11月16日下午,来卫生站看病的村民叫了半天“彭老师”没人答应,才发现老人已经离开了人世。

“父亲就是我最好的老师、最好的榜样。”彭冬明说,他要做一名父亲那样的医生,在大家最需要的时候绝不后退,“就算倒,也只能倒在岗位上。”

不顾自己是“杨过”

也要让患者都“杨康”

脱下白衣,她们为人女、为人母,是需要呵护的弱女子;穿上白衣,她们是天使、是战士,是人们与病毒抗争的依靠……在我市各级医疗卫生机构,处处都能看到这些“娘子军”的身影。按照网络上的说法,感染新冠病毒者被称为“杨(阳)过”,康复者则叫“杨(阳)康”,而她们中的很多人自己就是“杨过”,却为了更多人的“杨康”而坚守着、付出着。

旌西社区卫生服务中心护士江凤,因感染新冠病毒发烧、咳嗽并发急性支气管炎,但由于住院病人猛增、医护人员紧张,她一边打着吊针一边处理工作,“没事,我觉得自己能行!”

妇幼保健院妇科医生刘杉杉,尽管因感染新冠病毒高烧不退,却始终带病坚守在临床一线,“别的同事都坚持着,我怎么能退缩?”

柏隆镇卫生院住院部医生吕永红,因感染新冠病毒导致肺炎,为了不耽误工作、同时减轻同事的压力,她一边输液一边工作,“我多做一点,病人就能好得快一点。”

孝感社区卫生服务中心工作人员卢相江,因被新冠病毒感染导致轻微心衰,但面对急需救治的患者,始终坚持带病工作,“我多上一天班,就有更多患者能看上病,没事的。”

祛疫未竟,征衣不解。面对病毒的冲击,面对前所未有的考验,医护人员都做出了同样的选择。“健康所系,就是性命相托;为民解忧,也是为国分忧。我们只是做好了自己的本分而已,冬天总会过去,而春天,终将来临。”

职责所在,他们就是我们的守护者

特殊时期,他们都是生命的“守门人”

点赞德阳医务工作者

你们辛苦了

来源|德阳日报

编辑|邱晨

责编|黄辉 李思瑶 邓伟林

主编|张玉池